लेखक – प्रोफेसर डॉ0 राधेश्याम सिंह

दोहा बोला ग़ज़ल से, आ जा मेरी जान,

तू आई है अरब से, मैं हूँ हिन्दुस्तान।।

(कविता रहस्य- कृष्ण कल्पित)

यह सही है कि ईरान के परिवेश में पली बढ़ी ग़ज़ल की यह विधा जब उत्तर के सूफियों और दक्षिण के वली दकनी के अपने पड़ावों पर ठहरती हुई, हिन्दी भाषा में प्रविष्ट हुई, तब तक इसके रूप-शृंगार में हजार परिवर्तन हुए। यह समूचा इतिहास ‘गुलगुली गिल के गलीचों’ और ‘गुलो-बुलबुल’ से ‘बेवा की माथे की शिकन’ तक का दिलचस्प दस्तावेज है। हिन्दी में, दोहे को, पूरे अपभ्रंश काल में, बाद में हिन्दी में भी, बड़ा दुलार मिला। एक छोटे और प्यारे से छंद के लालित्य पर रीझना बहुत से रचनाकारों का शगल बना। ग़ज़ल , जब हिन्दी के साहित्यवृत्त में दाखिल हुई तो आलोचकों ने इसे उर्दू ग़ज़ल से हटकर नया अभिधान देना चाहा। द्विपदिका कहकर आलोचकों ने इसे दोहा कुल-गोत्रा में शामिल कर इसके प्रति अपने ममत्व का इजहार किया। अभिधान तो न बदला, पर वर्ण्यविषय की नितांत भिन्नता ने ग़ज़ल को वही नहीं रहने दिया, जिसे उर्दू के शास्त्राीय रचनाकारों ने रूपाकार दिया था। यह समझने की जरूरत है कि उर्दू बहर और हिन्दी छंद अपने स्वभाव में नितांत अलग है। आज भी जब ग़ज़ल के व्याकरण की बात आती है तो रचनाकारों का एक ऐसा वर्ग है जो फाइलून, फाइलातून को अपने मस्तिष्क में रखता है, पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसकी परवाह न करता हुआ अपनी रचना प्रक्रिया में मशगूल है। तुलसी के दोहे या बिहारी के दोहे शास्त्राीय परिमाप पर नपे-तुले हैं और उनके प्रशंसक भी हैं, पर कबीर के दोहे अपनी प्रभावोत्पादकता में कहीं से कम नहीं हैं और उसके प्रशंसकों की भी कमी नहीं है, जबकि दोहे के व्याकरण की दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न तो पाठकों की विश्वसनीयता और उनकी ग्राह्य सहजता का है। साहित्य का उद्देश्य यहाँ पूर्ण होता है, व्याकरण को छूट देना उसे अपने बने रहने की विवशता को भी प्रामाणित करता है।

मेरा लक्ष्य न तो ग़ज़लों का इतिहास लिखना है न उसके व्याकरण का उल्लेख करना है। मैं, हिन्दी के सामान्य पाठक के तौर पर विश्वास रखता हूँ कि वली दकनी या अमीर खुसरो, कबीर, निराला, शमशेर, त्रिलोचन की परंपरा में हिन्दी ग़ज़लों की जड़ों को रोपकर उसे पल्लवित, पुष्पित और अब एक वृक्ष के रूप में विकसित करने का श्रेय दुष्यंत को ही है। आज जो इतने बड़े परिमाण में हिन्दी ग़ज़लों के रचनाकारों की एक जमात दिखाई दे रही है, उसके प्रेरक अकेले दुष्यंत हैं। दुष्यंत ने जब ग़ज़लों में हाथ आजमाना शुरू किया तो भारतीय जनतंत्र एक विकट परिस्थिति से गुजरने को विवश था। हिंदुस्तान का नागरिक आपातकाल में रहते हुए अपने सारे मौलिक अधिकारों को ‘सरेंडर’ कर चुका था। दुष्यंत ने एक विदेशी फैक्ट्री के माल को अपनी देशी तकनीक में ढालकर अपने पाठकों को आकर्षित करने का एक नया फंडा तैयार किया। यह नया हथियार अन्याय और शोषण के दिल पर प्रहार करने में सक्षम था। हिन्दी पाठकों को अब भी वह दौर याद होगा जब नई कविता और साठोत्तरी कविता की अतिशय बौद्धिकता ने सामान्य पाठक को कविता विधा से ही विरक्ति दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दुष्यंत के इस नए हथियार की मारक क्षमता को देखते हुए पाठकों ने फिर से कविता की ओर रुख किया। केवल भाषा ही नहीं भाव के स्तर पर नवीन देशज प्रतीकों, बिम्बों से सजी कविता ने कविता की मुख्य धारा को ही बदल दिया। इसी बदलाव के परिणाम धूमिल भी थे। मेरे कुल कहने का मतलब सिर्फ यह कि हिन्दी ग़ज़लें अपनी देह पर मतला, मक्ता तो ओढ़े हुए है पर उनकी आत्मा अन्य शास्त्राीय अनुशासनों से मुक्त है और हिन्दी का पाठक उसे, उसी रूप में स्वीकार कर रहा है। हिन्दी में, ग़ज़लों का उत्थान आपातकाल में हुआ इसलिए यह समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि असंगतियों का प्रतिरोध हिन्दी ग़ज़ल का प्राण है। दुष्यंत ने कहा भी था- ‘‘उर्दू और हिन्दी जब अपने सिंहासन से उतरकर आम आदमी के बीच जाती है तो उसका फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी नीयत और कोशिश यही रही है कि मैं इन दोनों भाषाओं को करीब ला सकूँ। इसलिए ग़ज़ल उसी भाषा में रचता हूँ जिसे मैं बोलता हूँ।’’ पर पार्थक्यवादियांे को तो व्याकरण की तलवार मुफीद है, जो बढ़े हुए हाथों को सहमा सके। बंधन को पूर्णकाय न होने दे और उनकी दुकान चलती रहे। यह सब तय हो रहा है जब हम जानते हैं कि ग़ज़ल एक बहुत ही कोमल विधा है। यहाँ साँस लेने से भी सफीने डूबने लगते हैं। इन सबके बावजूद हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा और भाव में भाव बड़ा है और महत्त्वपूर्ण भी।

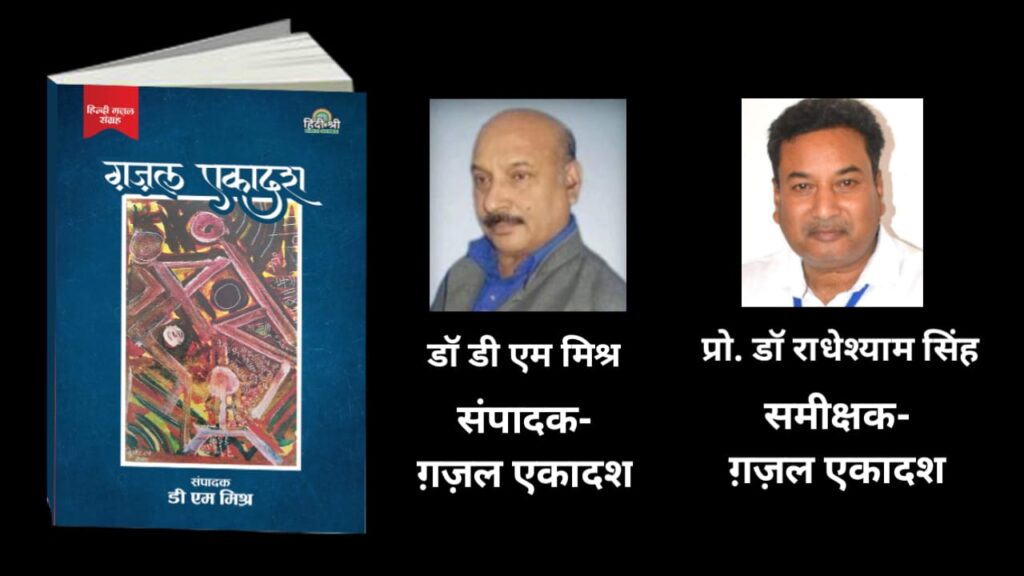

इस बीच, हिन्दी श्री प्रकाशन ने ‘ग़ज़ल एकादश’ नामक ग़ज़ल संग्रह का प्रकाशन किया है। संपादक डॉ डी0एम0 मिश्र जी हैं। जाहिर है संग्रह में एकादश ग़ज़लकारों की दस-दस चुनिंदा ग़ज़लों का संकलन किया गया है। आधार जनवाद या जन पक्षधरता का है, यानी दावा है कि संग्रहीत सभी ग़ज़लकार अपनी प्रवृत्ति में जन पक्षधर हैं। जनवादी विचारधारा के दो पक्ष सामने आते हैं। एक वर्ग यह मानता है कि जनवादी वह व्यक्ति है जो किसी विशेष समूह, समुदाय या समाज आदि के उलट केवल व्यक्ति मात्र के बारे में सोचता है। यानी कोई योजोरजना याद उपक्रम जो लाखों लोगों को फायदा पहुँचाए और दस-बीस व्यक्तियों को भी उससे कष्ट हो तो जनवादी विचारधारा इस दस-बीस लोगों के पक्ष में खड़े होकर प्रतिरोधी तेवर अपनाता है। अंगे्रजी में इन्हें ‘पापुलिस्ट’ कहा जाता है। हालाँकि इस विचारधारा को जनतंत्रा की मौलिक भावना के विपरीत होने के कारण नकारा गया है। दूसरा पक्ष मानता है कि जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं जिस तत्व के आधार पर खड़ी होती है उसे जनवाद कहा जाता है। इनके अनुसार जनतंत्रा और जनवाद का आधार एक ही है। जनवाद, जनतांत्रिक व्यवस्था की सैद्धांतिकी है। मुझे लगता है कि जब संपादक ने इन ग़ज़लकारों को एक साथ संग्रहीत किया होगा तो जनतंत्रा की इसी सैद्धांतिकी पर उनकी नजर रही होगी। वैसे हिन्दी ग़ज़लकारों के इस अनियंत्रित समूह में केवल ग्यारह रचनाकारों को चयनित करने में निश्चित ही संपादक को कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। तमाम ग़ज़लकारों की नाराजगी का खतरा मोल लिया गया होगा। प्रियता, अप्रियता की वैयक्तिक समझ पर प्रश्नचिह्न खड़े किए होंगे। खास तौर पर तब जब संपादक ने खुद अपने आप को उस संग्रह के अधीन करने को मानसिक स्तर पर स्वीकार किया होगा। खैर, इन खतरों के बावजूद डॉ0 डी0एम0 मिश्र जी ने, कुछ बिलकुल जाने पहचाने तो कुछ पहचान के दरवाजे पर तेज दस्तक दे रहे रचनाकारों को शामिल करने का जबरदस्त जोखिम उठाया है। संग्रह के बारे में संपादक का आत्मकथन है कि- ‘‘मेरा यह दावा नहीं है कि ये ग़ज़लें जरूरत से ज्यादा ‘पालिश्ड’ हैं। लेकिन तगज़जुल इनमें भरपूर है। इनमें सत्ता संघर्ष के चेहरे हैं, खेत-खलिहान, मेड़-डाड़ के हाल चाल हैं, समस्याएँ हैं, गरीब लोगों की मुसीबते हैं, रोजमर्रा की उलझने हैं। उच्चवर्ग और कुलीन समुदाय द्वारा फैलाई गयी सामाजिक गैरबराबरी, सांप्रदायिक कड़ुवाहटें और भ्रांतियाँ हैं, तथा सुख चैन से बेदखल होती जिंदगी की कशमकशें हैं।’’ साहित्य की हर विधा की रचनात्मक भूमिका ऊपर वर्णित विषय ही तय करते हैं। इन विषयों पर निबंध या आलेख भी लिखे जा सकते हैं। जरूरत है ग़ज़लों की तग़ज्जुल अर्थात गजलियत के सार्थक अस्तित्व की जो ग़ज़ल को ग़ज़ल बनाते हैं। ग़ज़ल की आत्मा उसकी सांकेतिकता में निवास करती है। यह सांकेतिकता उनमें निहित प्रतीक और बिंब तय करते हैं। यदि राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक असंगति को सपाटबयानी में बयाँ कर दिया जाता तो ग़ज़ल का कलेवर छिटक कर दूर खड़ा हो जाता है। अभिप्राय यह कि जनवादी या जनपक्षधर ग़ज़लों के साथ यह खतरा समानांतर तौर पर चलता है केवल वर्ण्यविषय ही नहीं ग़ज़लियत को आवृत्त करने वाली शैली भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। केवल ‘कस्मै देवाय हविषा विधेय’ ही नहीं, परोसने की कला भी ग़ज़ल में उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। ऐसे ग़ज़लकारों को चुनना तो बहुत बड़ी कला है, वह भी एक सीमित संख्या में। सुखद है कि संग्रह के अधिकांश ग़ज़लकारों के पास यह हुनर है।

कमल किशोर श्रमिक जी हिन्दी गीत, ग़ज़लों और कहानियों के चर्चित और वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं। अस्सी वर्ष की वय को पार करते श्रमिक जी आज भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी संग्रह में अपनी रचनाधर्मिता का संकल्प तय करते हुए उन्होंने लिखा है-

‘‘एक शेरनी भी है मुद्दत से अंधेरे के खिलाफ

हमारे हाथ में जलता हुआ चिराग भी है।’’

श्रमिक की ग़ज़लों के प्रतिरोध का तेवर और उसका अंदाज धारदार है। आज की राजनैतिक विसंगति को वे जिस तरह अपने शेरों में पिरोते हैं, वे बाद के इतिहास लेखन का प्रामाणिक श्रोत भी बन सकती है। किसान आंदोलन के उग्र तेवर को कुचलने के लिए भारत सरकार के एक राज्यमंत्री का बदचलन बेटा जिस तरह अपनी कार की स्टेयरिंग को किसानों की ओर घुमाकर उन्हें लहूलुहान करता है, उस पर यह व्यंग्य देखिए-

एक रोज तू कार विदेशी माँगेगा

क्या तू किसी राज्यमंत्री का बेटा है।

और जबरदस्ती उग्र धार्मिक समूहों द्वारा दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को जयश्रीराम कहने को बाध्य करना भी हमारी ही समकालीनता है-

जै श्रीराम नहीं कहता क्या बकता है,

पता नहीं तू कौन जाति का होता है।।

तोते की अपनी वैचारिकता नहीं होती, वह निर्देशों का पालन कर अपनी रोटी कमाता है। कमोवेश इस प्रवृत्ति के तोतापरी मनुष्य आज हर मुहल्ले की शोभा है।इसी तरह जनचेतना के भटकान पर श्रमिक बहुत सधी सी टिप्पणी करते हैं-

सूखे दरिया के किनारों को है पानी की तलाश,

प्यास की बच्ची चली आई है अंगारों के पास।

यह प्यास की बच्ची और कुछ नहीं जनचेतना है जो अपने लाभदायक श्रोतों का चयन-चुनाव नहीं कर पा रही है और अंगारों के पास भटक रही है। आज भारतीय जनता कमोवेश इसी दिशा में अग्रसर है।

जयपुर के वयोवृद्ध ग़ज़लकार सुरेन्द्र श्लेष मूलतः ग़ज़ल और गीतकार हैं। उन्होंने ‘आजकल गुजरात से डर लग रहा’ शीर्षक से एक संग्रह प्रकाशित किया था। यह उनके साहसपूर्ण लेखन का परिचायक है और प्रतिरोध की दिशा का परिचायक भी। उनका अंदाज कबीरी ठाठ का है। कबीर के ‘अरे इन दोउन राह न पाई’ की तर्ज पर वे कहते हैं-

एक बीड़ी तीन तीली खा गई

अब समझ में जिन्दगी कुछ आ गई।

वो कयामत के भरोसे पर रहा

और इसको बुतपरस्ती खा गई।।

एक पीढ़ी, जो एक श्रमिक को थोड़ी विश्रांति देती है, उसे जलाने में तीन गुना ऊर्जा का अपव्यय होना तय है। उस पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्म के टोटकों में फँसे पड़े हैं। उनको अपनी जिंदगी की दशा और दिशा पर चिंतन करने का वख्त ही नहीं है, और यह जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धर्म का साम्राज्यघ अपने नागरिकों के जीवन की गारंटी को हर पल निलंबित करता रहता है। धर्म के मठाधीश जालिम हैं और मानवता विरोधी हैं-

दुनियाँ हिला दी धर्म ने रुतबा दिखा दिया,

मौका मिला तो आदमी जिंदा जला दिया।

कश्मीर में, गुजरात में महजहब जवाँ हुए

जालिम पुजारियों ने जो फतवा सुना दिया।।

इस तरह श्लेष जी की ग़ज़लें धार्मिक असंगतियों पर, सांप्रदायिकता पर कड़े प्रहार करती है

तीसरे रचनाकार रामकुमार कृषक जी, जितने व्यापक धरातल के रचनाकार हैं, उतने ही अच्छे मनुष्य भी हैं। चार ग़ज़ल संग्रह, दो गीत संग्रह, चार कविता संग्रह के अलावा आलोचना और संपादित पुस्तकों ने भी उनकी वैचारिकता को प्रमाणित किया है। दुष्यंत के बाद हिन्दी ग़ज़ल के क्षेत्र में जो नए-नए प्रयोग, नयी भाषा के साथ किए गये, कृषक जी ने उनमें अग्रदूत की भूमिका का निर्वाह किया है। दो शेर देखिए-

सदियों तपे हैं लोग ज्ञान-ध्यान के लिए,

बंदों से बड़ी हो गयी है, बंदगी यहाँ।

गौतम से हम चले थे, मगर गोडसे हुए,

अम्नो-अमन के नाम तरक्की यही यहाँ।।

आज इतिहास की फिर से खुदाई जारी है। इन खुदाइयों से मानवता के कल्याण का कोई संबंध नहीं है फिर भी सत्ता उसी की ओर अग्रसर है-

तारीखों के लिए धरा में धँसकर भी क्या पाओगे,

जितने भी नीचे उतरोगे सिर्फ कुठारें निकलेंगी।।

कृषक की चेतना राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक असंगतियों पर कड़े प्रहार करती है। वे सामान्य जन को सचेत भी करते रहते हैं-

राजहंसों को पाएँ, न पाएँ तो क्या,

संग उजड़ा हुआ कानसर तो चले।

देश दिल्ली की अँगुली पकड़ चल चुका,

गाँव से पूछ लें अब किधर ले चलें।।

चैथे रचनाकार राम मेश्राम प्रशासनिक सेवा की विवशताओं से अवकाश ग्रहण करने के उपरांत स्वतंत्रा ग़ज़ल लेखन में सक्रिय हैं। राम मेश्राम अपने रचनात्मक मुहावरों के कारण जाने जाते हैं। बेरोजगारी, शोषण, दमन और प्रतिरोध उनके ग़ज़लों की केन्द्रीय चेतना है। एक आशावाद भी उनकी ग़ज़लों को सार्थक बनाता है। एक असंगति के बीच से उठती आशा की किरण की मिशाल देखिए-

आप सौ बहानों से बन्द फैक्टरी करके

आह से, अदालत से, कब किसी से डरते हैं,

कितनों को खरीदोगे, किसको, किसको तोड़ोगे,

रात में जुड़ेंगे ये, दिन में जो बिखरते हैं।

जनता के संगठित होने का आशावाद उनकी ग़ज़लों को नया तेवर प्रदान करता है।

ग़ज़लकार व गीतकार डॉ0 डी0एम0 मिश्र जी संकलन के पाँचवें ग़ज़लकार व संचयन के संपादक भी हैं। एक वाक्य में कहूँ तो वे ‘परपीड़न के पीर’ के कवि और ग़ज़लकार हैं। वे खुद एक किसान हैं और गाँवों से उनका करीब का रिश्ता है। राजनीतिक सत्ता ही आज के मनुष्य का मुस्तकबिल तय करती है- इसलिए वे राजनीति की असंगतियों पर अपनी आँख रखते हैं। मिश्र जी ने ग़ज़लों के रूपवाद का विरोध भी किया है। उनका मानना है कि पड़ोस का व्यक्ति जब रोटी न पाने की पीड़ा से आँतें उमेठते पड़ा हो, रचनाकार ऐसे में वेस्लीन, पाउडर व लिपिस्टिक की बात करने का अधिकारी नहीं है। उनका कैनवास व्यापक है और ग़ज़लें सीधे तौर पर पाठकों से जुड़ने का हुनर उपलब्ध कराती हैं। आम जन की भाषा में जनपक्षधर संवेदना की अभिव्यक्ति उनकी शैली है। वे विश्वास रखते हैं कि-

अब ए ग़ज़लें मिज़ाज बदलेंगी

बेईमानों का राज बदलेंगी

दीन दुखियों का वख्त आएगा

ग़ज़लें बंदानवाज़ बदलेंगी।।

यह परिवर्तनकामी चेतना ही डॉ0 डी0एम0 मिश्र की ग़ज़लों का प्राण है। उनकी चेतना साफ-साफ देख पाती है कि-

भक्त नादान बने बैठे हैं

संत भगवान बने बैठे हैं,

जिनको होना था जेलखानों में

वो ही सुलतान बने बैठे हैं।।

वे साथी रचनाकारों को भी चेताते हैं, उन्हें प्रश्नांकित करते हैं। सामान्य पाठक पर उनका अदम्य भरोसा है। चेतना के झंडावरदार जब रास्ता भटकते हैं तो उनकी तर्जनी उधर घूम जाती है-

अँधेरा है घना फिर भी ग़ज़ल पूनम की कहते हो,

फटे कपड़े नहीं तन में, ग़ज़ल रेशम की कहते हो

तुम्हें मालूम है सूखे हुए पत्तों पर क्या गुजरी

गुलों के नर्म होठों पर ग़ज़ल शबनम की कहते हो?

श्रमिक’ और ‘कृषक’ तथा समीप के साथ ‘डॉ0 डी0एम0 मिश्र’ ने एक सार्थक चौकड़ी तैयार की है। मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है।

समकालीन हिन्दी के ग़ज़ल रचनाकारों में हरे राम समीप भी एक सशक्त और साक्षर हस्ताक्षर हैं। मानवता को हर हाल में जिंदा रखने की नैतिक जिम्मेदारी से संकल्पबद्ध हरे राम समीप ने आम आदमी के जीवन संघर्ष, उसकी पीड़ा, आशा-निराशा, शोक-संताप सभी को अपनी ग़ज़लों में अभिव्यक्त किया है। सामाजिक संस्कारों के पतन पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। भाषा आम आदमी केउ बोलचाल की है पर उनकी भाषा ऐसी कुछ है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश की अभिव्यंजना काम सटीक प्रयोग उनकी ही रचनाओं में दिखता है। जीवन संघर्षों की आँच में तपते आम आदमी की पेशानी की परेशानी देखिए-

झुलसती धूप, थकते पाँव, मीलों तक नहीं पानी,

बताओ तो कहाँ धोऊँ सफर की ये परेशानी

इधर भागूँ, उधर भागूँ, जहाँ जाऊँ, वहीं पाऊँ

परेशानी परेशानी परेशानी परेशानी।।

या रचनाकारों और राजनीति की विसंगतियों पर लिखे गये ए शेर-

बाँझ हैं संवेदना जिनकी नपंुसक हैं विचार

वे ही कहते फिर रहे- पैदा करेंगे शायरी।

इस सियासत की गिनाऊँ क्या तुम्हें उपलब्धियाँ

त्रासदी दर त्रासदी दर त्रासदी दर त्रासदी।।

यथार्थ और उसकी असंगति पर लिखने वाले ढेरों रचनाकार हैं पर उस असंगति की त्वरा को शब्द आवृत्ति से जिस तरह समीप जी अभिव्यंजित करते हैं, वह देखने लायक है। यह भाषिक वैशिष्ट्य उन्हें विरल बनाता है।

संग्रह में शिवकुमार पराग भी संग्रहीत हैं। पराग की रचनाओं में पतझर, भूख, अंधकार, पत्थर, आँधी जैसे बिंब बार-बार अभरते हैं। जाहिर है ए बिंब सत्ता की निरंकुशता, लापरवाही, गैरसंवेदनशीलता को अभिव्यक्त करते हैं। सहज भाषा में पराग ने जो शेर कहे हैं वे पाठकों को विश्वसनीय लगते हैं। असंगतियों के बीच आशा की एक क्षीण किरण का उजास भी उनकी रचनाओं को स्तरीय बनाता है-

भूख से बच्चे मेरे अकुला गये

चाँद को रोटी समझकर खा गये

कटते-कटते रात आखिर कट गयी

चलते-चलते हम सबेरा पा गये।।

एक ग़ज़ल में उन्होंने कबीर को अपनी रचनात्मक चेतना का प्रतीक बनाकर कबीरी संदर्भों को समकालीन प्रश्नों से जोड़ने की सफल कवायद की है-

पोथी से, पुजारी से, भजन से, अज्ञान से,

अपना कबीर रूढ़ियों से टूटकर लड़ा

घर फूँका है, तापा है, झुलसा है, गिरा है

अपना कबीर हाथ लुकाठी लिए खड़ा।।

उनकी चेतना टूटकर लड़ती है, लड़ते समय टूटती नहीं है। गिरकर भी हाथ का लुकाठा नहीं छूटता। यह संकल्पधर्मिता उनका वैशिष्ट्य है।

प्रभा दीक्षित के गष्जष्लों का स्वर केन्द्रीयता भी गाँव, गरीब और गुर्बत का है। झुग्गियों और गाँवों की बदहाल स्थिति का चित्रण उनके यहाँ खूब है। उन्होंने अपनी भाषा अपनी साधना से अर्जित की है, वह किसी की नकल नहीं है हालाँकि वह गद्य के करीब हैं और सबसे महत्त्वपूर्ण यह कि प्रभा दीक्षित ने अपने विमर्श को स्त्री संकीर्णता के दायरे से बाहर निकालकर एक विराट मानवता-विमर्श में ढालने की सार्थक कोशिश की है। एहसास के लिए कुछ शेर देखिए जो झुग्गियों के रहवासियों का दर्द बयाँ करते हैं-

मेरी बस्ती के पीछे कुछ झुग्गी वाले रहते हैं

जैसे साफ हवेली में मकड़ी के जाले रहते हैं

वारदात में बिन ताले की बस्ती देखी जाती है

खाकी वर्दी की जुबान पर क्रिमिनल साले रहते हैं।

गाँवों ने अपनी संस्कृति छोड़ी, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे और त्रिशंकुवत होकर रह गये। हमारे सांस्कृतिक पतन की पीड़ा के ए शेर इस दर्द को बयाँ करते हैं-

रोती है तहज़ीब हमारे गाँवों की बरबादी पर

देशी लोकतंत्र की मड़ई में अमरीकी ताला है

भूख़, ग़रीबी, मौत, खुदकुशी, लफ़्ज छपे अख़बारों में,

जहाँ हमारा दर्द छपा हो, ऐसा कौन रिसाला है।।

धर्म ने लोकमंगल कम, लोकविध्वंस ज्यादा किया है। धर्म की आड़ में पिशाचों ने अपना उल्लू सीधा किया है। समकालीन यथार्थ की इस असंगति को प्रभा जी ने अपनी अभिव्यक्ति का विषय बनाया है-ई

यहाँ हिन्दू, मुसलमाँ, सिक्ख, ईसाई तो मिलते हैं

मिले कुछ आदमी भी क्या कहें, गिनती में कम निकले

खुदा का घर गिराते हैं तो क्या साबित नहीं होता

सभी धर्मों के ठेकेदार कितने बेधरम निकले।

संग्रह में संग्रहीत दिलीप दर्श अपेक्षाकृत युवा ग़ज़लकार हैं। आज का युवा राजनैतिक तौर पर एक सचेतन युवा है। उसे पता है कि हमारा मुस्तकबिल यही सियासत तय करती है। इसलिए राजनैतिक विसंगतियों को उसने बड़ी संलग्नता से देखा है। दर्श के ए शेर देखिए-

कभी आके इधर हरियालियों पर बात करते हैं

उधर जाके समुंदर में कहीं बरसात करते हैं

उधर से जो गिराते हैं, इधर से ही तो लेते हैं

मगर बादल का दावा है कि वे बरसात करते हैं।

इधर और उधर की सांकेतिकता तथा समुंदर का अर्थगर्भ रचनाकार की चेतना के स्वरूप को स्पष्ट कर देते हैं। आम आदमी की फिक्र भी उनके ग़ज़लों की संवेदना का तंतु है-

आखिरी सीढ़ी पकड़ वो जो खड़ा है आदमी

देखता है कि तरह छोटा-बड़ा है आदमी

छाँव की बातें भी देती हैं उसे कितना सुकून

जिं़दगी भर धूप से इतना लड़ा है आदमी।।

संग्रह की ग़ज़लकार डॉ0 भावना भी एक युवा ग़ज़लकार हैं। स्त्राी रचनाकार होने के नाते आधी दुनिया का दर्द उनके हृदय को सालता है। बेटियों के प्रति सामाजिक भेदभाव, औरतों की सामाजिक स्थिति के साथ ही राजनैतिक-सामाजिक असंगतियों पर भी उनकी नज़र है। भाषा भावानुरूप और प्रभावी है, जिसका चटख रंग अभी आना बाकी है। बेटियों और औरतों की ओर से उनकी झंडावरदारी के ए शेर देखिए-

कभी हँसती, कभी रोती, कभी चुप्पी लगाती है

ये औरत रोज़ छल-बल की लड़ाई हार जाती है

बताओगे भला क्या तुम, मरद की जात जो ठहरे

मुझे मालूम है दुनिया मुझे क्या-क्या बुलाती है।

यह भी कि-

हमेशा घर की बहुओं में हजारों दोष होते हैं

हमेशा अपनी ही बेटी, हमें शालीन लगती है

कभी महलों की रानी थी, कभी महफिल की थी रौनक

ग़ज़ल निर्धन के कंधों पर ही अब आसीन लगती है।

और, ग़ज़ल संग्रह के आखिरी मनके के रूप में पंकज कर्ण को पिरोया गया है। अंग्रेजी के विद्यार्थी होते हुए भी उन्होंने हिन्दी ग़ज़लों में बख़ूबी अपने हाथ आज़माए हैं। अँगरेजी जैसी महत्त्वपूर्ण भाषा की समझ होने के नाते उनकी संवेदनाओं का एक वैश्विक धरातल भी निर्मित होता है। अपनी ग़ज़लों के विषय में उनका आत्मकथ्य देखिए-

वो सियासी हैं, वो बातों को बदल कहते हैं

हम तो बस भूख, बेबसी को ग़ज़ल कहते हैं

जिसकी हर ईंट से बहता है गरीबों का लहू

आज ऐसे ही मकानों को महल कहते हैं।

मेरे रग में रेहट की, खेत की, गाँव की है खुश्बू

इन्हीं की सोहबतों ने तो ग़ज़ल कहना सिखाया है।

ऐसे नए रचनाकारों में संभावनाएँ तो अनन्त हैं पर है अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में ही।

इस तरह हम कह सकते हैं कि संग्रह के संपादक ने जो आत्मकथन दिया है, उस परिमाप पर संग्रह की ग़ज़लें खरी उतरती हैं। डॉ0 डी0एम0 मिश्र का यह श्रमसाध्य कार्य इतने महत्त्व का तो है ही कि हिन्दी पाठक के समक्ष तमाम प्रांतों के ग़ज़लकारों की संवेदना का स्वाद एक जगह, एक थाली में ही उपलब्ध हो गया है। मेरा मानना है कि राजेश रेड्डी जैसे कुछ अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के रचनाकारों को आमंत्रित कर इसका और विस्तार किया जा सकता था। परंतु जैसा कि मैंने पहले ही कहा है ग़ज़लकारों की अनियंत्रित भीड़ में से कुछ को निकालकर सूचीबद्ध करना एक खतरनाक व्यापार है। रचनाकारों की मानसिकता इतनी कोमल होती है कि क्रोध और ईष्र्या जैसे विकार उन्हें तुरंत संक्रमित कर ले जाते हैं। आत्मीय स्वजनों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। संपादक ने साहसपूर्ण यह खतरा मोल लिया है और यही इस संग्रह का मोल है। डॉ0 डी0एम0 मिश्र जी खुद अब एक सिद्धहस्त रचनाकार हैं, इसलिए उनके चयन विवेक पर प्रश्नचिह्न लगने-लगाने का प्रश्न ही नहीं है। मैं संग्रह के सभी रचनाकारों को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ और भविष्य को उनके अनुकूल रहने की आशा भी करता हूँ। मेरी आशा यह भी है कि हिन्दी का ग़ज़ल प्रेमी पाठक इस संग्रह का स्वागत अवश्य करेगा।

पुस्तक खरीदने के लिए यहाँ क्लिक करें

सन्दर्भ – ग़ज़ल एकादश,

संपादक – डी0एम0 मिश्र

प्रकाशन – हिन्दी श्री पब्लिकेशन,

कांति निवास, भलेपुर, सुरियाँवा महुआपुर,

संत रबिदास नगर, उ0प्र0

पृष्ठ – 148

मूल्य -350/